Avant de commencer, je dois préciser que, comme c’est toujours le cas, sauf lorsque je le signale bien sûr, pour composer je me base sur des sources écrites et iconographiques d’époque. Je n’invente rien et ne copie personne, mais directement puise dans les documents des temps concernés. Bien sûr, des erreurs peuvent s’insinuer, mais il s’agit alors du résultat de ma propre ignorance, et non pas de celle d’autres.

La cravate est un élément de l’habit particulièrement intéressant. Je me suis aperçu qu’il était mal connu. Voici donc résumée une histoire de la cravate !

ORNEMENT DU VÊTEMENT TAILLÉ. Durant l’Antiquité et la plus grande partie du Moyen Âge, on habille peu le cou. Au Moyen Âge, le remplacement progressif du vêtement drapé par le vêtement taillé, fait que l’on cherche de plus en plus à orner cette partie du corps. À la fin du Moyen Âge, les hommes la couvrent notamment avec la « gorge » de la « queue » (appelée aussi « cornette ») du chaperon (chapeau prolongé d’une longue bande de tissu dont on se sert de multiples façons et notamment comme écharpe). Les cols masculins deviennent de plus en plus travaillés et diversifiés. Au XVIe siècle, on revêt le cou en particulier d’une fraise, d’un collet ou d’une collerette. Au XVIIe, la cravate devient à la mode !

ORNEMENT DU VÊTEMENT TAILLÉ. Durant l’Antiquité et la plus grande partie du Moyen Âge, on habille peu le cou. Au Moyen Âge, le remplacement progressif du vêtement drapé par le vêtement taillé, fait que l’on cherche de plus en plus à orner cette partie du corps. À la fin du Moyen Âge, les hommes la couvrent notamment avec la « gorge » de la « queue » (appelée aussi « cornette ») du chaperon (chapeau prolongé d’une longue bande de tissu dont on se sert de multiples façons et notamment comme écharpe). Les cols masculins deviennent de plus en plus travaillés et diversifiés. Au XVIe siècle, on revêt le cou en particulier d’une fraise, d’un collet ou d’une collerette. Au XVIIe, la cravate devient à la mode !

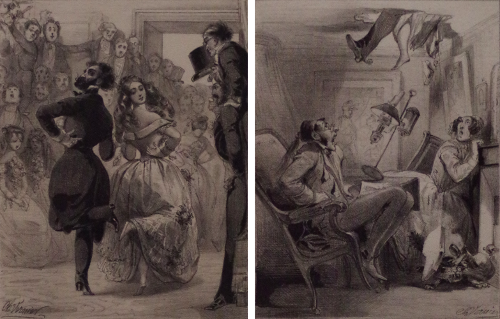

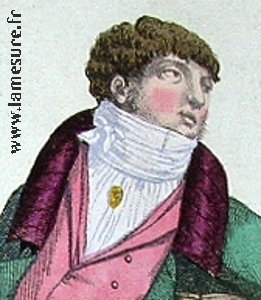

Sur l’image de droite, du XIXe siècle, un homme met sa cravate sur un haut col. La cravate est pliée afin d’être rétrécie pour former le nœud, mais reste large autour du cou.

UN RUBAN ET UN MOUCHOIR. Le cou n’est pas la seule articulation à être parée. Chez les hommes, on agrémente aussi les coudes, poignets, genoux… souvent de rubans, de dentelles ou d’autres étoffes. La longue bande de tissu rectangulaire qui forme la cravate prolonge le goût de l’Ancien Régime pour les rubans. Elle est en effet un ruban, bien que l’on préfère alors la comparer à un mouchoir. Du reste, une de ses premières utilités est de récolter la sueur, mais aussi de protéger la peau et le cou. Elle a cette fonction dans les premières traces connues de tissus décorant cette partie du corps, comme ceux portés par des soldats de la garde personnelle de l’empereur Qin Shi Huangdi (IIIe siècle), que les terres cuites humaines du mausolée de l’empereur Qin reproduisent, ou chez les orateurs et légionnaires romains ( comme ici ou ici) qui portent le focale (du latin fauces, la « gorge »), quand ils ne nouent pas autour de leur cou une sorte de mouchoir appelé sudarium (sudare signifiant suer). Chez les militaires, ces ornements du cou préservent aussi des éraflures produites par la cuirasse, et bien sûr de façon plus large du froid.

LE COL. Donc, si on habille peu le cou durant l’Antiquité et la plus grande partie du Moyen Âge, la raison en est que les habits ne sont pas taillés ou peu. Il s’agit de larges tissus, parfois cousus mais de façon rudimentaire, et tenus notamment par des agrafes. Dans le dernier tiers du Moyen Âge, en particulier au XVe siècle, le col est de plus en plus présent. Il peut être rapporté, faire partie du pourpoint, de la chemise, etc. Par exemple, le collet renversé (appelé aussi rebrassé collet) est un col pourvu d’un large revers, généralement garni de fourrure. Comme on aime montrer la blancheur et la finesse de la chemise que l’on porte, à partir au moins du XVe siècle, on la laisse apparente à certains endroits, on réalise des entailles (crevés) aux vêtements de dessus, et on la fait ressortir aux niveaux des poignets et du cou où on peut ajouter des passements, etc. Le cou s’orne donc progressivement. Le col de la chemise de dessous notamment se montre de plus en plus et devient de même de plus en plus travaillé, tellement, qu’il est ensuite remplacé au XVIe siècle par une fraise, celle-ci devenant de plus en plus volumineuse avec le temps, ou par un collet ou bien encore par une collerette.

LE COL. Donc, si on habille peu le cou durant l’Antiquité et la plus grande partie du Moyen Âge, la raison en est que les habits ne sont pas taillés ou peu. Il s’agit de larges tissus, parfois cousus mais de façon rudimentaire, et tenus notamment par des agrafes. Dans le dernier tiers du Moyen Âge, en particulier au XVe siècle, le col est de plus en plus présent. Il peut être rapporté, faire partie du pourpoint, de la chemise, etc. Par exemple, le collet renversé (appelé aussi rebrassé collet) est un col pourvu d’un large revers, généralement garni de fourrure. Comme on aime montrer la blancheur et la finesse de la chemise que l’on porte, à partir au moins du XVe siècle, on la laisse apparente à certains endroits, on réalise des entailles (crevés) aux vêtements de dessus, et on la fait ressortir aux niveaux des poignets et du cou où on peut ajouter des passements, etc. Le cou s’orne donc progressivement. Le col de la chemise de dessous notamment se montre de plus en plus et devient de même de plus en plus travaillé, tellement, qu’il est ensuite remplacé au XVIe siècle par une fraise, celle-ci devenant de plus en plus volumineuse avec le temps, ou par un collet ou bien encore par une collerette.

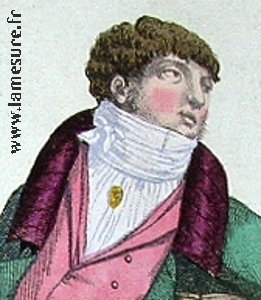

Quelques précisions s’imposent concernant les dénominations. Au Moyen Âge, on appelle « col », plus ou moins le cou, en particulier la partie du corps reliant la tête au cou. Le « collet » est ce qui dans l’habit (pourpoint, manteau, chemise…) est près du cou. Ces noms sont toujours en usage au XVIIe siècle, avec les mêmes définitions. Cependant, durant ce siècle, « collet » est aussi synonyme de « rabat », comme on le constate dans la première édition (1694) du Dictionnaire de l’Académie française. La « collerete » (ainsi écrit) est alors une « Sorte de petit collet de linge dont les femmes se couvrent la gorge & les épaules. » Au XVIIIe siècle, le « collet » est parfois pris à la place de « col » de chemise, etc. On nomme aussi « col » le tour-de-cou (voir plus loin) ainsi que sans doute d’autres ornements du cou en tissu, de même qu’une sorte de cravate, ou plutôt une pièce d’étoffe entourant le cou et qui s’attache par-derrière avec deux cordons, une boucle ou bien des agrafes. D’après L’Art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées…, par « le Bon Émile de L’Empesé » (1827), M. de Choiseul (1719 – 1785), ministre sous Louis XV, serait le premier à donner aux troupes, en remplacement de la cravate, des cols de crin noir. Par la suite, ceux-ci pourraient être en d’autres matières avec à l’intérieur un carton, afin de rigidifier ce col qui empêche presque tous mouvements du cou. Dans la cravate, on ajoute parfois un « col en baleine » autour du cou, afin de donner un maintien. Il semble même parfois la remplacer. Toujours d’après L’art de mettre sa cravate… d’abord noirs, les cols deviendraient aussi rouges afin de souligner le pourpre du visage des soldats. Au début du XIXe siècle, les cols sont à la mode aussi chez les civils, comme le col russe. Sans doute, cette mode vient-elle des soldats étrangers qui occupent une partie de la France et en particulier sa capitale de 1814 à 1818. C’est surtout le cas au temps des calicots (voir Les Petits-maîtres de la mode) où la mode masculine civile est de s’habiller en militaire. Dans cet article, on peut contempler deux cols-cravates de l'époque romantique. Il s'agit de cols auxquels sont ajoutés sur le devant un ruban noué en nœud papillon. Comme déjà dit, au XVIIIe siècle, on appelle aussi « col », ce que l’on nomme auparavant « collet ». Ce col, assez haut, fait partie de la chemise. Il protège la peau de l’irritation de la cravate. Je ne sais pas quand sont inventés les faux-cols de chemise. Dans le Code de la cravate, de 1828, on lit : «Toutes les lingères de Paris confectionnent et vendent des faux cols, tels que le goût ou les proportions du cou de l'acheteur peuvent le désirer. » Ces faux-cols sont en tissu, et généralement empesés. Il en existe aussi en papier. Dans ce livre, tout un chapitre est aussi consacré à ces cols de papier mis à la mode par un libraire parisien, sans doute dans le premier quart du XIXe siècle, mais l'auteur ne donne pas de date.

Quelques précisions s’imposent concernant les dénominations. Au Moyen Âge, on appelle « col », plus ou moins le cou, en particulier la partie du corps reliant la tête au cou. Le « collet » est ce qui dans l’habit (pourpoint, manteau, chemise…) est près du cou. Ces noms sont toujours en usage au XVIIe siècle, avec les mêmes définitions. Cependant, durant ce siècle, « collet » est aussi synonyme de « rabat », comme on le constate dans la première édition (1694) du Dictionnaire de l’Académie française. La « collerete » (ainsi écrit) est alors une « Sorte de petit collet de linge dont les femmes se couvrent la gorge & les épaules. » Au XVIIIe siècle, le « collet » est parfois pris à la place de « col » de chemise, etc. On nomme aussi « col » le tour-de-cou (voir plus loin) ainsi que sans doute d’autres ornements du cou en tissu, de même qu’une sorte de cravate, ou plutôt une pièce d’étoffe entourant le cou et qui s’attache par-derrière avec deux cordons, une boucle ou bien des agrafes. D’après L’Art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées…, par « le Bon Émile de L’Empesé » (1827), M. de Choiseul (1719 – 1785), ministre sous Louis XV, serait le premier à donner aux troupes, en remplacement de la cravate, des cols de crin noir. Par la suite, ceux-ci pourraient être en d’autres matières avec à l’intérieur un carton, afin de rigidifier ce col qui empêche presque tous mouvements du cou. Dans la cravate, on ajoute parfois un « col en baleine » autour du cou, afin de donner un maintien. Il semble même parfois la remplacer. Toujours d’après L’art de mettre sa cravate… d’abord noirs, les cols deviendraient aussi rouges afin de souligner le pourpre du visage des soldats. Au début du XIXe siècle, les cols sont à la mode aussi chez les civils, comme le col russe. Sans doute, cette mode vient-elle des soldats étrangers qui occupent une partie de la France et en particulier sa capitale de 1814 à 1818. C’est surtout le cas au temps des calicots (voir Les Petits-maîtres de la mode) où la mode masculine civile est de s’habiller en militaire. Dans cet article, on peut contempler deux cols-cravates de l'époque romantique. Il s'agit de cols auxquels sont ajoutés sur le devant un ruban noué en nœud papillon. Comme déjà dit, au XVIIIe siècle, on appelle aussi « col », ce que l’on nomme auparavant « collet ». Ce col, assez haut, fait partie de la chemise. Il protège la peau de l’irritation de la cravate. Je ne sais pas quand sont inventés les faux-cols de chemise. Dans le Code de la cravate, de 1828, on lit : «Toutes les lingères de Paris confectionnent et vendent des faux cols, tels que le goût ou les proportions du cou de l'acheteur peuvent le désirer. » Ces faux-cols sont en tissu, et généralement empesés. Il en existe aussi en papier. Dans ce livre, tout un chapitre est aussi consacré à ces cols de papier mis à la mode par un libraire parisien, sans doute dans le premier quart du XIXe siècle, mais l'auteur ne donne pas de date.

Vers 1630 – 1665, plusieurs iconographies dévoilent de la dentelle sous le grand rabat (collet ou col rabattu), ou plus souvent deux cordonnets prolongés d’un gland, d’une houppe ou d’une petite grenade. Dans cet article, un portrait de Louis XIV (huitième photographie) le présente avec une sorte de rabat de dentelle amidonnée, faisant office de cravate, sous lequel se trouvent deux cordons, chacun étant prolongé d’une houppe. Sur cette gravure de 1633, le courtisan place, à travers une sorte de boucle, un ou deux cordons sous le grand collet rabattu. Nous avons là les prémisses de la cravate.

Ici de la dentelle est disposée au-dessous du grand collet.

Sur ce détail d’une gravure datée de 1817, on distingue le col de chemise, le col en baleine et la cravate.

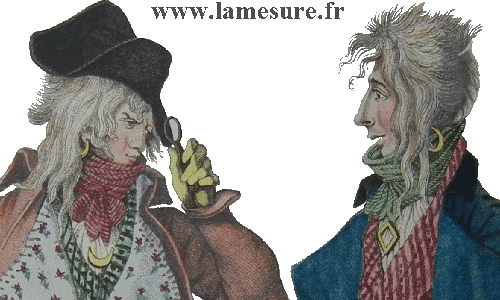

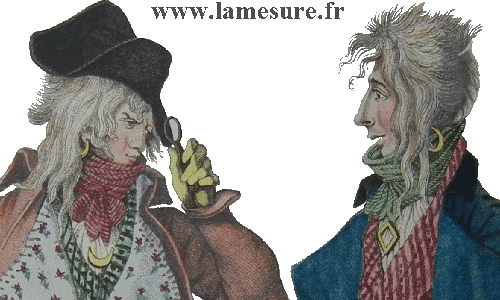

Exemples de cols masculins de la première moitié du XIXe siècle. Dans celui de gauche, il s’agit peut-être d’un col en baleine ou d'un simple col blanc, et à droite d’un col russe noir. Les cols des chemises sont apparents.

Dans ces détails d’estampes de 1822, le col de chemise est mou. Quant à la cravate, il s’agit sans doute plus particulièrement d’un foulard, dans un cas tenu par une bague et dans l’autre sans doute par une épingle.

LA CRAVATE. Au XVIIe siècle, l’évolution du parement de la gorge s’inspire à nouveau de l’accoutrement militaire, de celui porté par la cavalerie légère française formée de cavaliers croates nommée « compagnie de cravates ». Ces soldats mettent autour du cou un tissu que l’on appelle « cravate », qui devient à la mode dès le milieu du XVIIe siècle, chez les hommes (voir la première photographie) en particulier mais aussi chez les femmes. Du reste, cols, collets, collerettes, fraises, cravates, foulards… sont de mise chez les deux sexes (voir plus loin).

En français, le mot « cravate » s’écrit généralement avec un seul « t », mais on lui en met parfois deux, par exemple dans des revues de mode des années 1780, sans doute pour reprendre le terme italien cravatta.

Certains affirment que la cravate existerait déjà avant le XVIIe siècle. On en aurait des traces dans le fameux livre sur les costumes de l’italien Cesare Vecellio (vers 1521 – 1601), intitulé Habiti Antichi… et publié en 1590 (sur les recueils de modes du XVIe siècle, voir cet article). Cependant, je n’ai pas trouvé le mot cravatta dans la première édition, mais dans une autre qui résume la première, décrivant le soldat fantassin romain (soldato d’infanteria), mais dont je ne sais pas si elle est d’une réédition remaniée de l’époque de l’auteur, ou bien d’après (XIXe ?). Voici le texte et sa traduction provenant d’une édition française de 1860 :

Aveva intorno al collo una specie di cravatta chiamata sudarium o mappa, la quale annodavasi sul petto.

« Autour du cou une sorte de cravate, nommée sudarium ou mappa, se nouait sur la poitrine ».

Le mot « cravate » se retrouverait de même avant, en France, dans une ballade d’Eustache Deschamps (vers 1340 – vers 1405) intitulée Faite restraindre sa cravate, mais que je n’ai pas retrouvée. Plusieurs articles sont publiés sur internet sur ce sujet, comme celui-ci. N’ayant pas retrouvé les sources indiquées, je ne peux donc pas affirmer que cela soit vrai.

ÉVOLUTIONS DE LA CRAVATE. La cravate est plus particulièrement de toile (mousseline, batiste, linon…), de taffetas (étoffe de soie ou d’une autre aussi tissée comme de la toile comme la gaze…) ou/et de dentelle.

Avec le temps et selon les modes, elle évolue. On l’associe rapidement à d’autres éléments, en particulier à des rubans, ou à un gros nœud, du genre nœud papillon, souvent coloré (rouge, noir…), et cela dès le XVIIe siècle. De nombreux exemples sont présentés dans cet article déjà cité.

En 1682, lors de la bataille de Steinkerque, les soldats français sont surpris par l’ennemi, et n’ont pas le temps de nouer leur cravate, se contentant d’un nœud simple et de faire passer les deux bouts du tissu dans la boutonnière de leur habit. Cela est repris par les deux sexes sous le nom de « cravate steinkerque ».

Au XVIIIe siècle, chez les hommes elle est souvent remplacée par un « col » ou « tour-de-cou », noué par-derrière avec un ruban tenant les cheveux, et garni par-devant d’un nœud de ruban formant une sorte de nœud papillon. Ce tour-de-cou semble généralement coloré… souvent noir.

La cravate reste en usage au siècle des Lumières. On l’enroule autour du cou en faisant un ou plusieurs tours, jusqu’à la fin du XVIIIe et le début du XIXe où elle couvre même jusqu’au menton inclus. Au XVIIIe siècle on place souvent en-dessous de la cravate un jabot, très fin ou plus ou moins volumineux, qui s’accroche à la chemise au niveau du centre/haut des poumons.

Ci-dessous diverses sortes de cravates masculines des années 1780.

Cravates en gros nœud papillon.

Cravates avec un jabot.

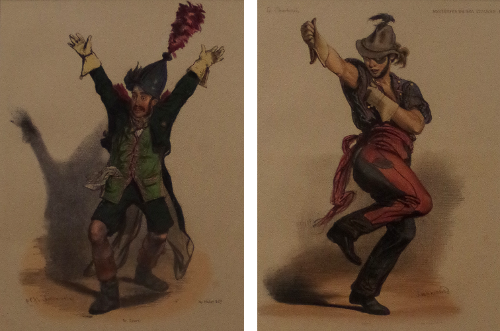

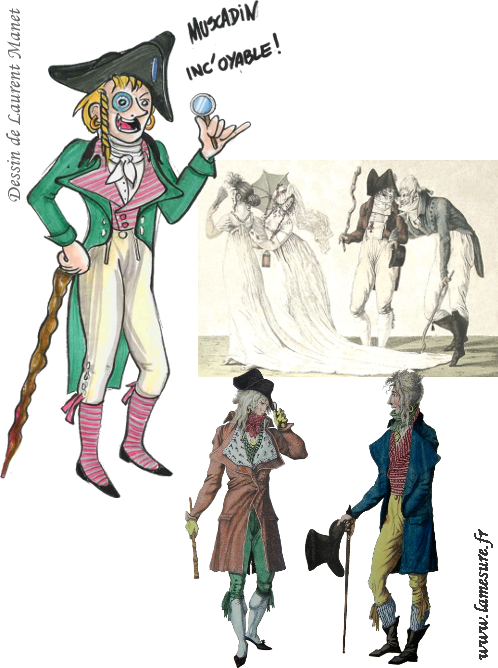

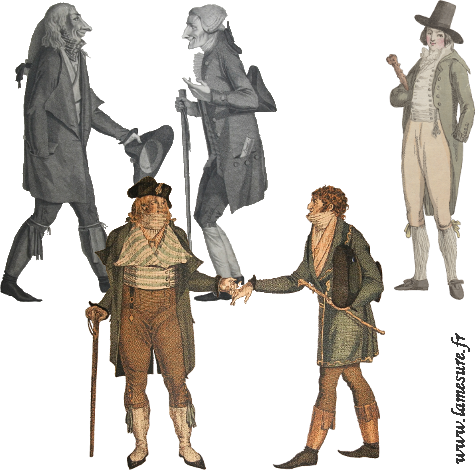

Les incroyables du Directoire (1795 - 1799) et d'un peu après, portent des cravates s’enroulant au moins trois fois autour du cou (ce qui est déjà à la mode avant) et montant haut, parfois jusqu’à la bouche.

On utilise encore le jabot au début du XIXe siècle.

Mais celui-ci est remplacé par une cravate se prolongeant sur la poitrine, comme pour un foulard, et tenu par une épingle. Elle continue cependant à aussi s’enrouler autour du cou. Ci-dessous la cravate date de 1845.

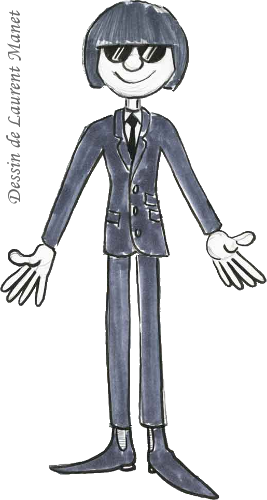

La cravate régate, qui est celle que les hommes utilisent très majoritairement de nos jours, naît sans doute à la fin du XIXe siècle. C’est peut-être le gommeux ‘seconde période’ (voir Les Petits-maîtres de la mode) qui la met à la mode, car il en porte dans de nombreuses iconographies de la fin du XIXe siècle (dans les années 1890).

Gommeux des années 1890 portant les premières cravates régates.

Si aujourd’hui la cravate la plus courante est la régate, on fait usage aussi du nœud papillon, de même que de l’ascot et de la lavallière (voir cet article sur La lavallière du tailleur parisien Julien Scavini).

Ci-dessous, le monsieur à moustache porte un faux col rabattu et une cravate régate.

LE NOEUD. De nos jours, les nœuds ne sont pas très nombreux non plus, alors qu’ils le sont beaucoup plus autrefois. Si les premières cravates du XVIIe siècle se nouent très simplement, elles deviennent rapidement de plus en plus sophistiquées, comme on peut le constater à nouveau dans cet article, avec ajouts de nœud papillon, cordons, amidonnage, etc.

En matière de cravates et surtout de nœuds, les modes se succèdent rapidement. Certaines sont plus étroites que d’autres, plus larges, tournent autour du cou un nombre de fois différent, se nouent d’une façon ou d’une autre, symétriquement ou asymétriquement, etc. Vers 1800, un nœud très fréquent est « en oreille de lièvre » (voir cet article). Depuis les débuts de cet accessoire de toilette, les nœuds peuvent donc être très simples ou bien très compliqués. Les changements sont souvent subtils : un nœud un peu excentré… Certaines cravates et autres nœuds (papillon…) sont parfois en partie montés, c’est-à-dire déjà faits.

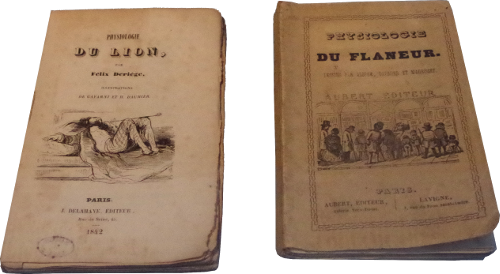

Dès le XVIIe siècle, se passer une cravate autour du cou peut être très compliqué. Sa forme est pourtant simple : un long rectangle. Tout d’abord, elle doit passer par le blanchisseur ou la blanchisseuse qui la lave, la blanchit si elle est blanche, l’empèse (l’amidonne), la plie et la repasse. Le pliage permet notamment de laisser de la largeur autour du cou et de la finir plus finement afin de composer le nœud. Concernant celui-ci, il en existe plusieurs sortes, certains particulièrement difficiles à réaliser. On finalise la pose de la cravate en la repassant avec un petit fer à lisser afin d’amincir les bords et lisser le nœud. L’auteur de L’Art de mettre sa cravate… de toutes les manières connues et usitées… écrit que si le nœud est raté, il ne faut pas essayer de le refaire mais changer de cravate. Celui du Code de la cravate (1828) dit de même.

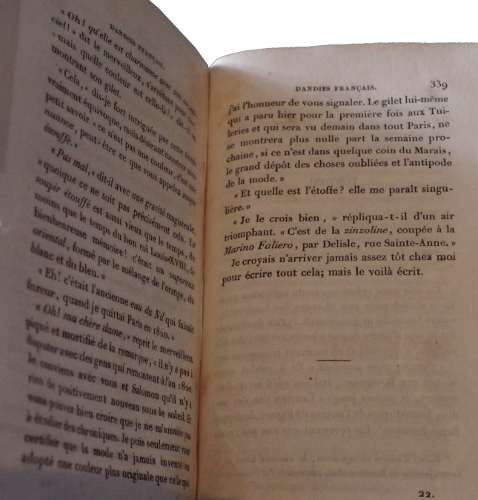

LA COULEUR ET LES MOTIFS. Au XIXe siècle, on commence donc à écrire des traités sur la façon de nouer la cravate. Dans L’Art de mettre sa cravate…, « le Bon Émile de L’Empesé » écrit que la cravate de couleur est considérée comme négligée, de même sans doute que celle qu’il appelle « de fantaisie » (avec des motifs imprimés ou peints). À cette époque et avant, un habit « négligé » ou « en chenille » est synonyme de tenue décontractée. Il poursuit en stipulant que la cravate blanche à carreaux, à raies ou à pois s’associe à une « demi-tenue », moins ‘sévère’ que la grande tenue qui elle ne peut comprendre qu’une cravate blanche. Quant au foulard, il le considère comme un « paria » en matière de cravate. Cependant toujours selon lui, tout élégant se doit de posséder des cravates de tous les genres ci-avant cités, de même que des foulards, ainsi que des cols de chemise, des cols en baleine, des cols (russes…) ainsi que quelques cravates de soie noire.

Jusqu’au début du XXe siècle, le blanc est la teinte la plus en vogue, car elle fait ressortir le pourpre et la blancheur du visage. La seconde est le noir, assez fréquent, en particulier aux XVIIIe et XIXe siècles. Les deux accentuent la pâleur. À partir du XXe siècle, la mode étant à la peau burinée, le blanc disparaît presque, et n’est utilisé que pour des occasions très précises : de grandes occasions ou la haute fonction publique (huissiers…). Quant au noir, on ne le retrouve presque que pour le nœud papillon. Le troisième ton, en usage dès les débuts de la cravate, est le rouge (et son dégradé, comme le cramoisi) souvent associé au blanc, les deux étant en harmonie avec les couleurs du visage, et le rouge atténuant le pourpre de la chair. Le quatrième est le bleu… peut-être pour faire ressortir les yeux de cette couleur. Ainsi les cravates blanches ont parfois des festons bordés en couleur « bleu-de-ciel » ou rouge.

Les motifs principaux présents, au moins dès le XVIIIe siècle, sont les rayures, les carreaux et les pois.

Ici les cravates d’incroyables sont rayées de rouge ou de vert.

Là une cravate bleue ou verte et une autre à raies ou carreaux cramoisis.

Cravate à pois.

Cravate noire.

Cravates noires au XIXe siècle.

Cravate à pois sur un col en baleine et cravate à carreaux sur un faux-col, du XIXe siècle.

Cravate bleue portée au XIXe siècle.

L’ÉPINGLE ET AUTRES BIJOUX DE CRAVATE. Plusieurs objets servent à tenir et orner la cravate, comme la bague, les rubans ou l’épingle. Dans les iconographies, c’est à partir des années 1810 que l’épingle à cravate ou à jabot devient très voyante, mais on l’utilise avant. Il faut ajouter la pince à cravate qui voit peut-être le jour avec la cravate régate.

Le jeune homme ci-dessous, de la fin du XVIIIe siècle, porte une cravate blanche avec le nœud légèrement excentré, comme c’est parfois à la mode, ainsi qu’une sorte de goujon doré tenant peut-être un plastron de tissu amidonné. Les goujons sont des sortes de boutons rapportés, disposés sur la partie visible de la chemise ou du plastron, encore parfois utilisés aujourd’hui dans la tenue classique du smoking.

Sur ces détails de gravures de 1826 et 1829, s’agit-il de goujons dorés ?

Épingles à cravate ou à jabot en 1815 et 1821.

En 1822.

Dans les exemples ci-dessous, de 1830 et 1832, le jabot semble s’être mué en plastron décoré et tenu par des goujons, à moins qu’il s’agisse tout simplement d’une chemise et de ses boutons. À noter la poche gousset pour la montre, ce qui semble nouveau, auparavant la montre étant enfermée dans un gousset accroché à un ruban ou une chaîne, le tout pendant au niveau du devant du bassin.

Avec et sans boutons ou goujons, en 1854…

LA CRAVATE CHEZ LES FEMMES. Il n’y a pas un type de cravate masculine que les dames ne reprennent pas. Toutefois, les styles semblent moins figés que chez les hommes.

Ci-dessous, exemples de cravates et cols portés par des femmes depuis le XVIIIe siècle.

Voilà pour une ‘rapide’ histoire de la cravate.

Une source encore plus originale est celle des têtes de pipes de la Maison Gambier. Cette dernière est une importante fabrique de pipes en terre cuite, fondée à la fin du XVIIIe siècle, fermée dans la première moitié du XXe et située à Givet, ville frontière du nord-est de la France. Elle édite une grande quantité de différentes têtes (ou bols) de pipes, dont beaucoup ont la forme de têtes, notamment d’originaux de la seconde partie du XIXe siècle, comme ceux présentés ici qui sont en terre cuite blanche. Il existe des exemples émaillés.

Une source encore plus originale est celle des têtes de pipes de la Maison Gambier. Cette dernière est une importante fabrique de pipes en terre cuite, fondée à la fin du XVIIIe siècle, fermée dans la première moitié du XXe et située à Givet, ville frontière du nord-est de la France. Elle édite une grande quantité de différentes têtes (ou bols) de pipes, dont beaucoup ont la forme de têtes, notamment d’originaux de la seconde partie du XIXe siècle, comme ceux présentés ici qui sont en terre cuite blanche. Il existe des exemples émaillés.